2025.10.14

選ぶって、難しい。進学、就職、転職など、いままでの選択を振り返ってみると、そのときは必死に決めたはずなのに、結局のところ「なんとなく」でしかなかったことに気づきます。「いろんな道があったはずなのになぁ」と過去の自分に呆れてしまう感覚。

もちろん、すべてを吟味して、完全に正しい選択はできません。選ぶことは、自分を未来へ委ねることで、その先を歩くことは、知らなかったものに出会うことです。うまく進めるかもしれないし、つまづくかもしれない。

けれど、選択を振り返ったとき、後悔や失敗としてではなく、自らの意志が滲んだものとして捉えられたら。そのときは、“過去”の選択の先にある“いま”を大切にできる気がします。

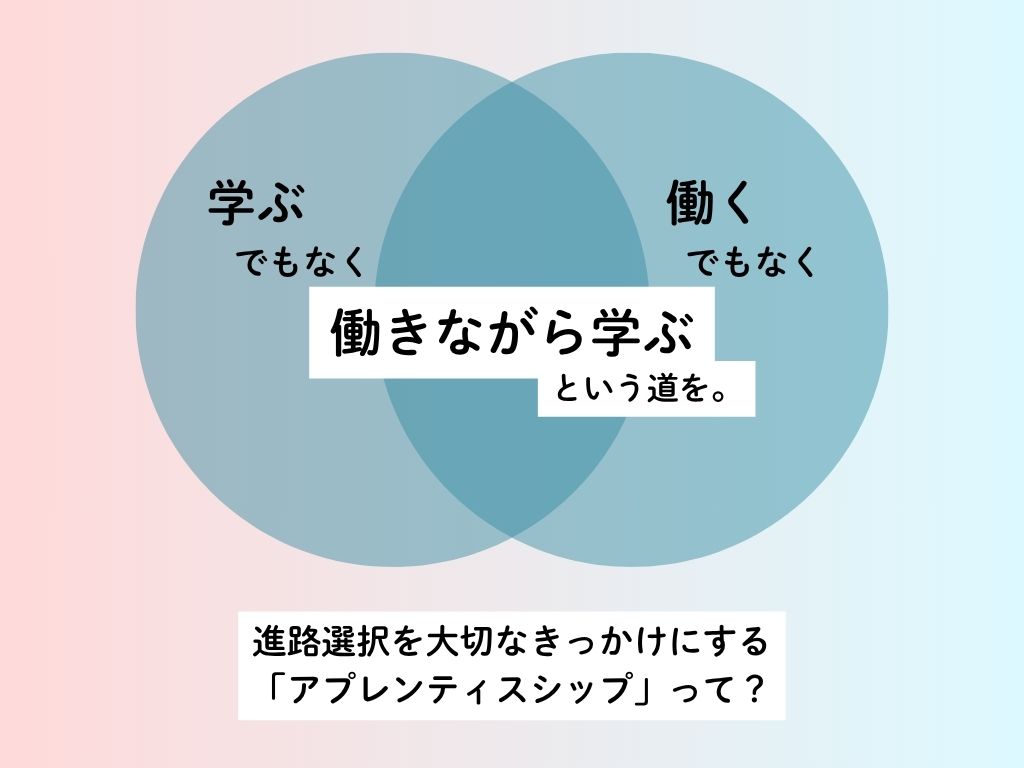

一般社団法人アスバシが進めている「アプレンティスシップ」という制度は、選択を大切なきっかけにするための取り組みです。

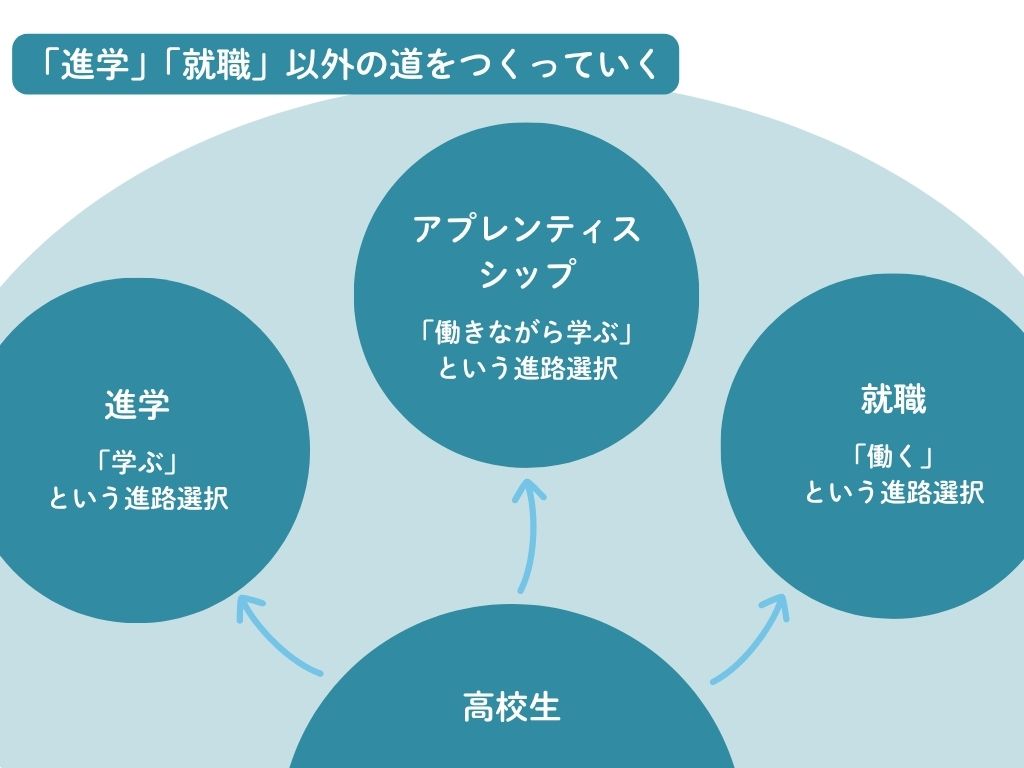

現在は、在学中の高校生に対して「学ぶ」でも「働く」でもない、「働きながら学ぶ」という第三の道を示し、主体的なキャリア選択へとつなげていこうとしています。

例えば、在学中に介護業界で働き、介護初任者研修(旧ヘルパー2級)の資格を取得することができたり。学業とともに、IT企業のなかで働きながら実務経験を積むことができたり。

この選択があることで、高校生は、経済状況に左右されることなく技術や経験を得ながら、これからについて考えることができます。

加えて、高校生を受け入れる企業にとっては、その業界や企業が持つ魅力を伝える機会になる。その取り組みは、高校生などの若い世代の学びを地域全体で支えていくことにもつながり、そのまちのいい循環も起こしていく。

このように、アプレンティスシップはさまざまな広がりが生まれ得るものだと考えています。けれど、日本での実例はまだ少なく、私たちとしても可能性を耕しきれていないのが現状です。

だからこそ、自分たちで試行錯誤していきたい。そして、共感してくれた仲間とも未来を描き、一緒に実現していきたい。

そのために、記事発信や実践を通して、私たちがアプレンティスシップについて探究していきます。アプレンティスシップ経験者の声や具体的事例の紹介、重なる取り組みをしている方へのインタビュー、イベント開催などなど。

初回となる今回は、アプレンティスシップの概要について。みなさんと一緒に、探究させてください。どうぞよろしくお願いいたします。

現場にしかない、これからへの学びがある

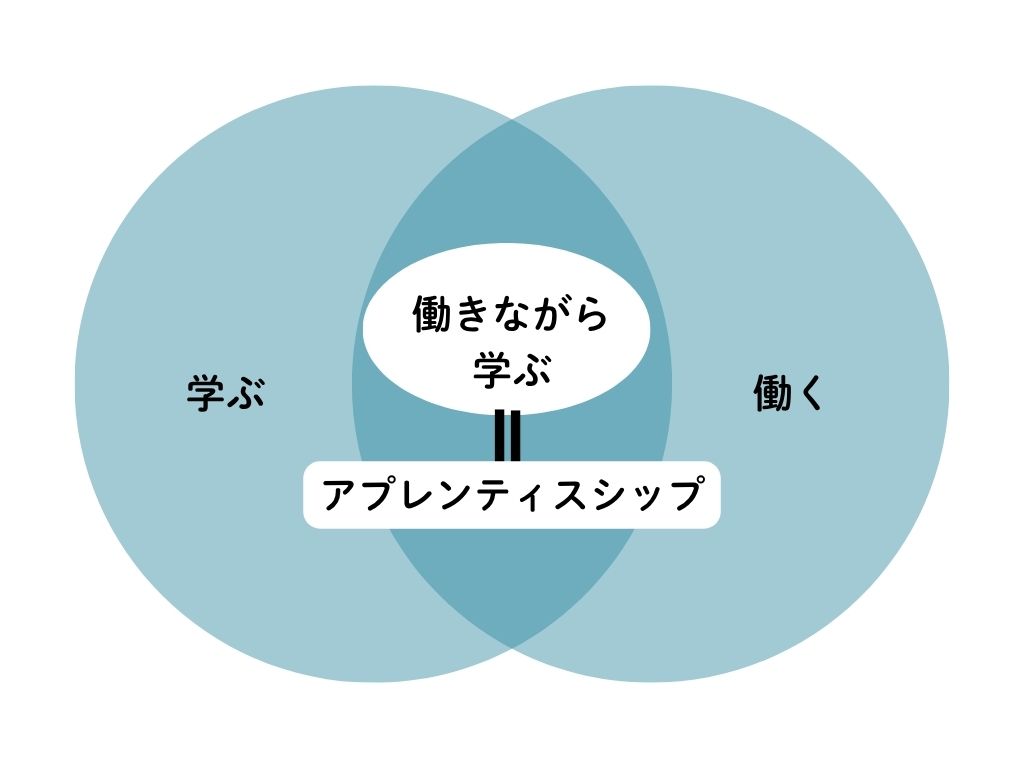

アプレンティスシップを簡単に説明すると、「なりたい分野の仕事に見習いとして入り、収入を得ながら教育を受けて専門家をめざせる、学費を必要としない教育プログラム」となります。

高校在学中に、アルバイトと変わらない給料をもらいながら、現場の学びを得る。または、卒業後の進路として選ぶことで、具体的なキャリア像を描き、次の選択へとつなげていく。

私たちが大切だと考えているのは、「実際に働くことでしか得られない、キャリア形成につながる学び」です。

話を聞いたり、ネットで調べたりするのではなく、現場においてその身で感じること。ぼんやりしていた興味関心が具体的になるかもしれない。実務経験を積むことで、その分野での進路が見えてくるかもしれない。「思ってたのと違った」となるかもしれません。そのどれもが、大事な学び。

実際に「働く」を経験することで、そのままその場所で働くことも、違う分野で働くことも、進学を選ぶことも、なんとなくではない自らの選択になるはずです。

加えて、収入をもらいながらキャリア形成につながる学びも得られる、という点により、経済状況に左右されない進路選択を可能にしていくこともできます。

学校外での多くの学びは、金銭的負担を受け手が担うことが多い。そのため、社会の経済状況によっては、興味関心が育っていく機会を得られない人が生まれるかもしれません。

けれど、アプレンティスシップにおいては、受け入れ先の企業や自治体がコストを負担する代わりに、受け手側が労働力を提供することで成り立っています。これは、若者たちの教育機会を社会全体で支えている、とも言える。

企業にとっても、ただの慈善活動ではなく、働き手を確保する機会、業界の魅力を実感してもらう機会とみなすことで、短期、または中長期的な実利にもつながります。

また、企業も含めた社会全体で教育機会を支え、人口が減っていく地域でも学ぶことが可能になれば、その地域自体にもさまざまな可能性が生まれていくはずです。

介護職の経験が、その道にも、違う道にも活きていく

このアプレンティスシップの具体的な取り組みとして、アスバシでは「介拓奨学生プログラム」(以下:介拓)を行っています。介拓は、介護福祉業界でのアプレンティスシップ。高校に通いながら介護福祉の現場で働き、さまざまな学びや実務経験を積むことができるプログラムです。

特徴的なのは、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)の資格を取得できること。本来なら10万円ほどかかる研修を無償で受講することで、実際の現場で働くことが可能になり、国家資格でもある介護福祉士へとつながる経験となります。

学費や生活の資金を得ながら学ぶので、介護現場での経験を活かす道も、また違った分野への道も開けていく。

実際に介拓に参加した学生さんは、このようにおはなししてくれました。

今後のビジョンは、専門学校を受験し、介護福祉士として勤務し、理想は起業したいです。

介拓で出会った代表の方々の生き方に憧れたこと、自営業の父のかっこいい姿を見てきていること、また、介護業界から社会を支えたい、貢献したいなと思ったことが起業したいと思った理由です。

介護に興味がなく、なんとなく介拓に参加した私だけど、この一年頑張って、介護の技術、知識、更には社交性や計画性、責任感などあらゆる部分で成長できました。介護とは違う道に進学予定ですが、この成長はどこに行っても自分の武器になるはずです。

(2023年度 介拓生の成長)

介護福祉分野に関心があった人も、なかった人も、未来を描きはじめるきっかけになる。それが介拓の、アプレンティスシップの魅力なのだと思います。

立場を超えて学びを支えていく

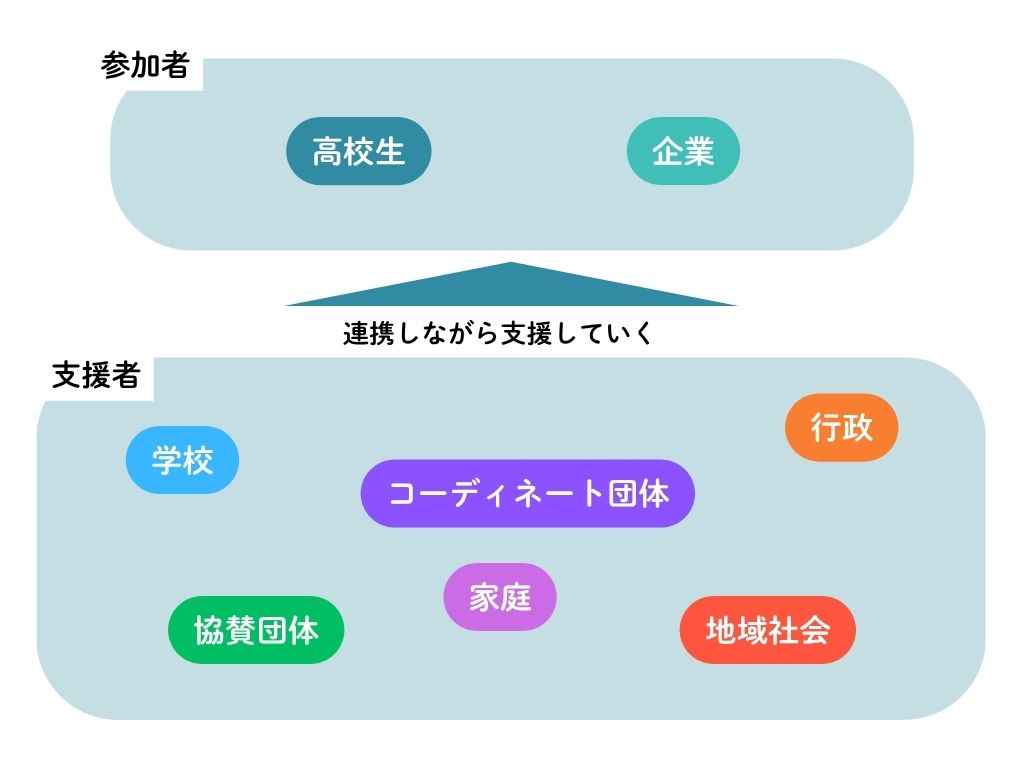

学生さんはもちろん、受け入れ先の企業、協賛団体や自治体、さらには学生さんが通う学校など、アプレンティスシップはさまざまな立場の人たちが協力しないと実現しないプログラムです。家庭や地域のなかでの受け止め方によっても、学びの在り方は変わってくる。

そのため、プログラム全体を運営していくコーディネーターが中心となり、実際の現場で動いていく学生さんと企業を支援する体制を築く必要があります。

例えば、先ほどの介拓では、社会福祉法人が介拓の実行委員メンバーと高校生の受け入れ先を兼任しています。

さまざまな立場のさまざまな声を拾いながら、どこかひとつに負担をかけるのでもなく、どこかひとつの意見を通すのでもなく、社会全体で学びを支える。アプレンティスシップは、この意識を育てていくもの、とも言えるかもしれません。

「選ぶ」を耕していくために

現場で経験を積んだ学生さん本人の学びや、学生さんを受け入れた企業への影響、こうした学びが地域に与えるもの、アプレンティスシップが広まることでの社会の変化…。私たちが耕していきたい可能性は、まだまだたくさんあります。

ですが、大きな可能性と同時に、アプレンティスシップがまだ珍しい選択である現状も見つめ、その背後にある社会的課題について考えていかなければなりません。

例えば、アプレンティスシップフォーラムに登壇いただいた清泉女子大学の岡部敦先生は、講演のなかで「専門教育はアカデミックな学びよりも劣ったものである、という認識があり、その認識をどう変えるのかが課題だ」とおっしゃっていました。

その他にも、進路の選択肢として「学ぶ」と「働く」以外が極端に少ないこと。法的枠組みが弱く、アプレンティスシップを推進するための予算確保が困難なこと。学びを社会全体で支えていこうとする価値観がまだ薄く、立場を超えた協力体制が築きにくいこと。

これらの課題はそれぞれが独立しているわけではなく、複雑に絡まり合っている。「これを解決すればOK」というよりも、ひとつひとつの糸をほどいていかないといけません。

そのため、わたしたちだけではなく、さまざまな方と一緒に考え、実践していくことが必要です。

ぜひ、みなさんとおはなしさせてください。ぜひ、みなさんの活動や想いをお聞きさせてください。そこから、未来を描いていけたら嬉しいです。